川之江高等学校 真鍋家住宅を広める会 ×愛媛大学社会共創学部井口梓研究室

テーマ「 真鍋家住宅 」

真鍋家住宅は、愛媛県四国中央市金生町山田井の切山地区に江戸時代中期からそのままの姿で約300年間存在し続ける、かやぶき屋根がトレードマークの古民家です。東予地方を中心とする民家の祖形として重要であり、1970年に国指定重要文化財に指定されました。平家伝説の残る切山地区の象徴として、かつての暮らしを今に伝えています。

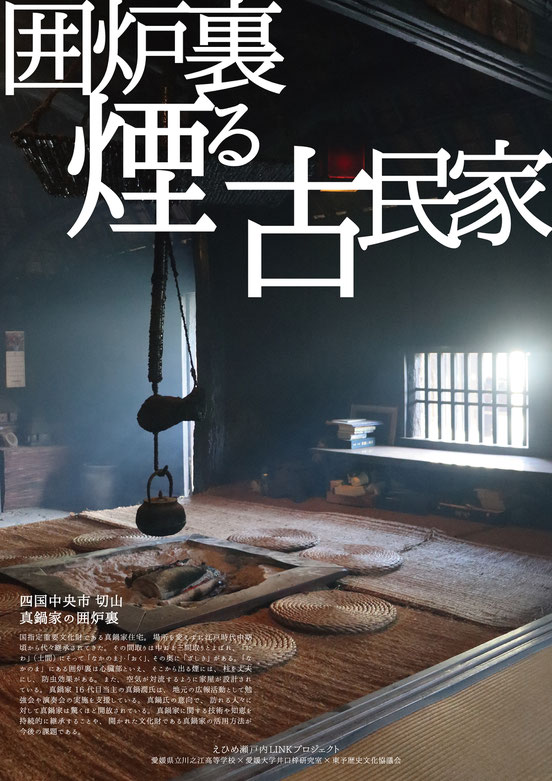

囲炉裏煙る古民家

四国中央市切山 真鍋家の囲炉裏

国指定重要文化財である真鍋家住宅。場所を変えずに江戸時代中期ごろから代々継承されてきた。その間取りは中ねま三間取りとよばれ、「にわ」(土間)にそって「なかのま」・「おく」、その奥に「ざしき」がある、「なかのま」にある囲炉裏は心臓部といえ、そこから出る煙には、柱を丈夫にし、防虫効果がある。また、空気が対流するように家屋が設計されている。真鍋家16代目当主の真鍋潤氏は、地元の広報活動として勉強会や演奏会の実施を支援している。真鍋氏の意向で、訪れる人々に対して真鍋家は驚くほど開放されている。真鍋家に関する技術や知恵を持続的に継承することや、開かれた文化財である真鍋家の活用方法が今後の課題である。

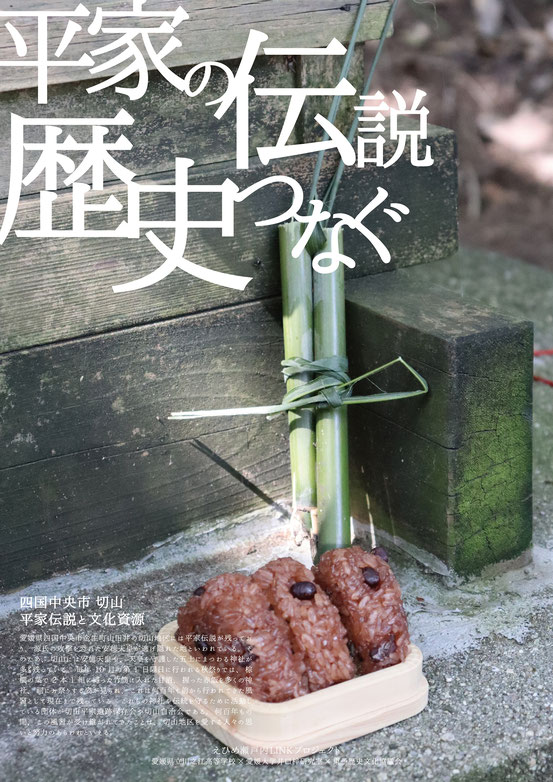

平家の伝説 歴史つなぐ

四国中央市切山 平家伝説と文化資源

愛媛県四国中央市金生町山田井の切山地区には平家伝説が残っており、源氏の攻撃を恐れた安徳天皇が逃げ隠れた地といわれている。そのため、切山には安徳天皇や、天皇を守護した五士にまつわる神社が多く残っている。毎年10月の第1日曜日に行われる秋祭りでは、棕櫚の葉で2本1組に縛った竹筒に入れた甘酒、握った赤飯を多くの神社、祠にお祭りする姿が見られ、これは何百年も前から行われてきた風習として現在まで残っている。これらの神社や伝統を守るために活動している団体が切山平家遺跡保存会や切山自治会である。何百年もの間、この風習が受け継がれてきたことは、切山地区を愛する人々の思いと努力のあらわれといえる。

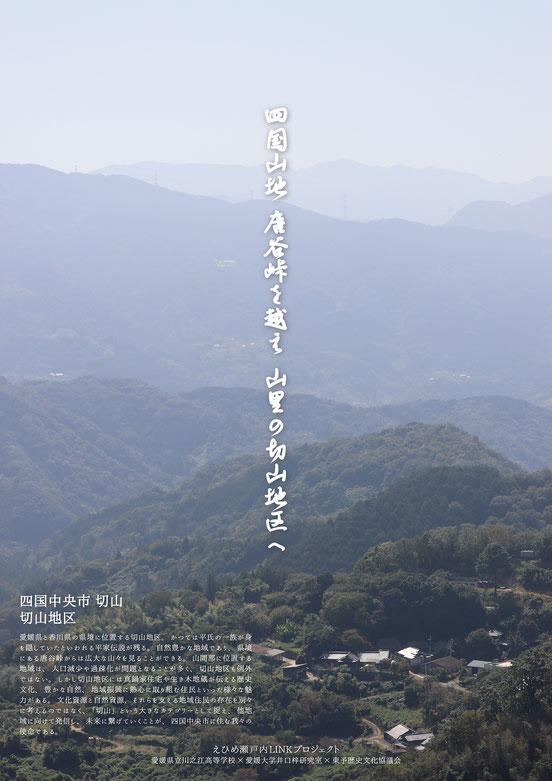

四国山地 唐谷峠を越え

山里の切山地区へ

四国中央市切山 切山地区

愛媛県と香川県の県境に位置する切山地区。かつては平家の一族が身を隠していたといわれる平家伝説が残る。自然豊かな地域であり、県境にある唐谷峠からは広大な山々を見ることができる。山間部に位置する地域は、人口減少や過疎化が問題となることが多く、切山地区も例外ではない。しかし切山地区には真鍋家住宅や生き木地蔵が伝える歴史文化、豊かな自然、地域振興に熱心に取り組む住民といった様々な魅力がある。文化資源と自然資源、それらを支える地域住民の存在を別々に考えるのではなく、「切山」という大きなカテゴリーとして捉え、他地域に向けて発信し、未来に繋げていくことが、四国中央市に住む我々の使命である。

切山のかやぶき屋根 要害の森

四国中央市切山 真鍋家のかやぶき屋根と要害の森

真鍋家住宅は愛媛県四国中央市金生町山田井の切山地区にある寄棟造りの平屋である。茅葺屋根は20年に1回のペースで葺き替える必要があり、最近では2019年に葺き替えられた。その費用は国・県・市だけではなく、見学に来た人の寄付やユネスコ協会の協力でまかなわれた。真鍋家は約300年間切山地区に存在し、それを可能にしているのが、真鍋家を様々な樹木で囲い、防風林としての役割を果たす要害の森。そして切山住民らの協力である。本ポスターでは、修復された茅葺屋根、真鍋家に漂う囲炉裏の煙、そして背景に要害の森を捉えた。真鍋家は切山地区のシンボルとなっており、平家伝説などを含めた歴史を伝える役割を担っている。

制作の様子

令和3年(2021) 10月3日に行ったフィールドワークでは、真鍋家の16代目当主である真鍋潤さんにお話を聞くことができました。車座になり、囲炉裏からたなびく煙に燻されながら、真鍋家住宅の風土に合った工夫や切山と平家の深いつながりについて興味津々に聞き入りました。また、その日は切山地区の秋祭り。準備を進める地域の方にお話を聞いたり、訪れた神社への特別なお供え物に驚いたりと、地域の伝統を脈々と受け継いできた人々の営みに触れることができました。11月23日には愛媛大学に集結し、切山で切り取った景色からポスターとなる写真をみんなで選びました。真鍋家住宅のござの感触、かやぶき屋根を抜けて立ち上る煙、急な坂道の先に見渡した切山の景色…現地で感動したことやびっくりしたことを振り返りつつお互いの思いをぶつけ合い、それらを存分に伝えられる4枚を厳選しました。

参考文献

-

愛媛新聞「真鍋家住宅装い一新」(2019年9月6日)

- 真鍋氏提供資料

愛媛大学の研究まとめ

「えひめ瀬戸内LINKプロジェクト」の中で、東予地域の高校生とタッグを組み活動した愛媛大学 社会共創学部 井口研究室の皆さんに、各テーマの研究をまとめてもらいました。

クリックで拡大

さらに詳しく知りたい方はこちら

(外部サイトへリンク)

撮影場所Map

第4回 高校生による歴史文化PRグランプリ