弓削高等学校 Y.M.C.T.(弓削の魅力調査隊)×愛媛大学社会共創学部井口梓研究室

テーマ「 雨乞 」

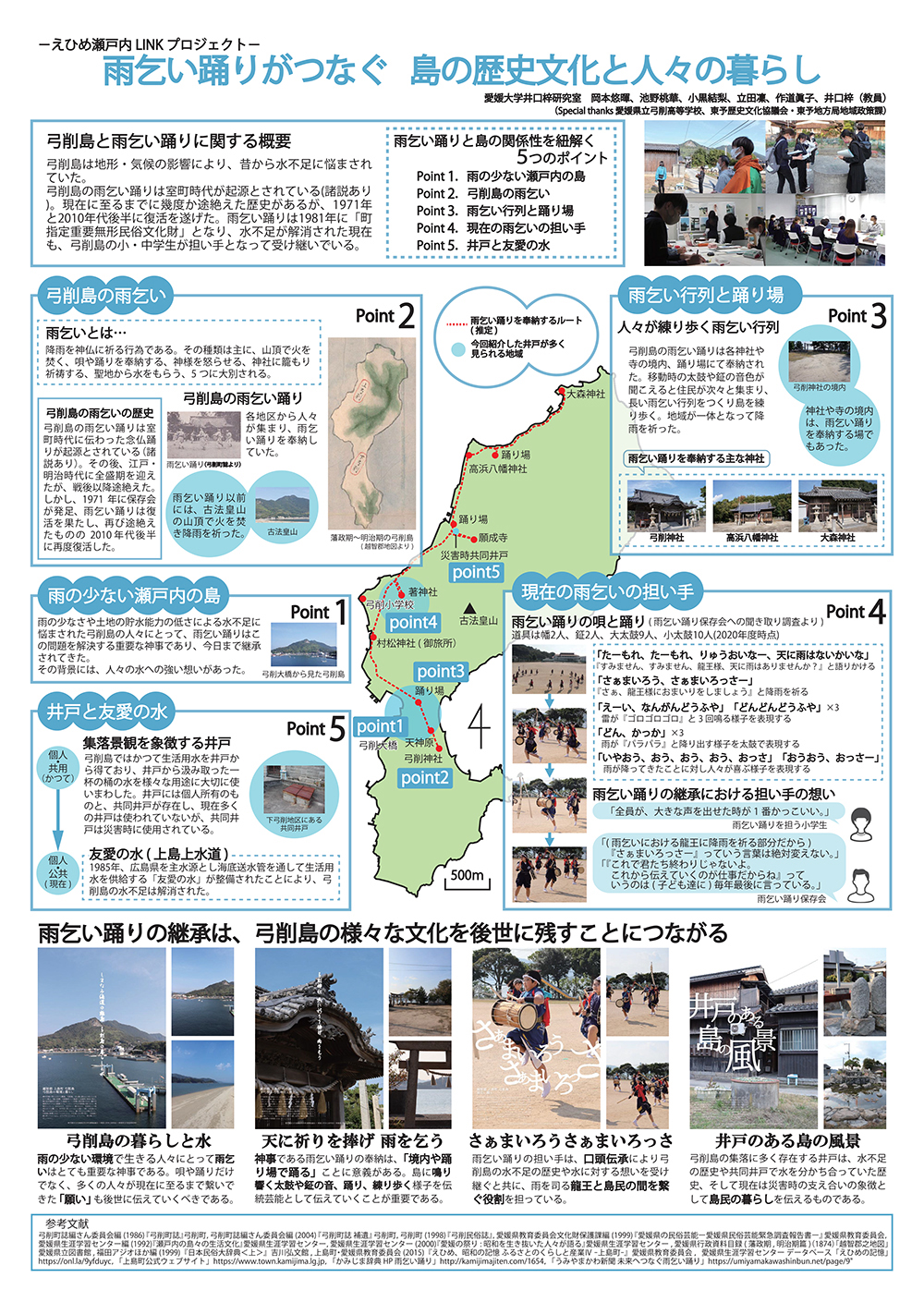

雨が少ない瀬戸内の気候と急峻な地形から、度々水不足に見舞われてきた弓削島では、古くから雨乞い踊りが奉納されてきました。上島上水道「友愛の水」が1985年に整備されたことにより、弓削島の水不足は解消されましたが、雨乞い踊りは、島の小・中学生が担い手となって受け継がれています。

さぁまいろう さぁまいろっさ

越智郡上島町弓削島 雨乞い踊り

雨乞い踊りの起源は室町時代。お盆に祖先を供養するための念仏踊りからできたものだと言われている。500年以上の歴史を持つ雨乞い踊りは、1981年に町指定重要無形民俗文化財となった。現在の担い手は、弓削小学校5・6年生の児童約20人。弓削町無形文化財雨乞踊保存会が指導する。大太鼓と小太鼓、鉦を鳴らし、幡を振る。そして、保護者の着付ける田植え衣装を身にまとい、円を描きながら踊る。「雨を下さい、雨を下さい、龍王様、天に雨はありませんか?さあ、龍王様にお参りしましょう」精一杯の声で、天に祈りを届ける島の子どもたち。島の歴史や先人たちの思いを受け継ぐため。さまざまな思いを馳せ、児童たちは踊り舞う。

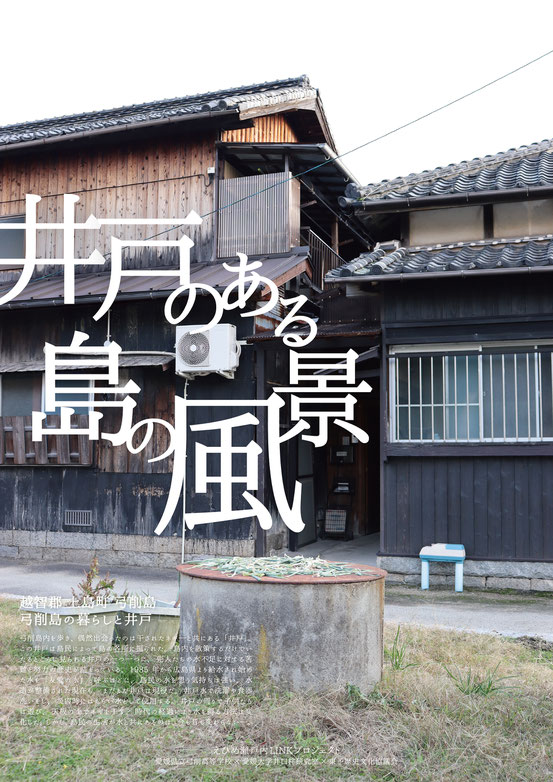

井戸のある島の風景

越智郡上島町弓削島 弓削島の暮らしと井戸

弓削島内を歩き、偶然出会ったのは干されたネギ―と共にある「井戸」。この井戸は島民によって島の各所に掘られた。島内を散策するだけでいたるところに見られる井戸の一つ一つに、先人たちの水不足に対する苦難と努力の歴史が詰まっている。1985年から広島県より給水され始めた水を「友愛の水」と呼ぶほどに、島民の水を想う気持ちは強い。水道が整備された現在も、まだまだ井戸は現役だ。井戸水で洗濯や食器洗いをし、災害時にはもらい水として使用する。井戸の周りで子供たちは遊び、天板の上でネギを干す。時代の経過により水を得る方法は変化した。しかし、島民の生活が水と共にあるのは、今も昔も変わらない―。

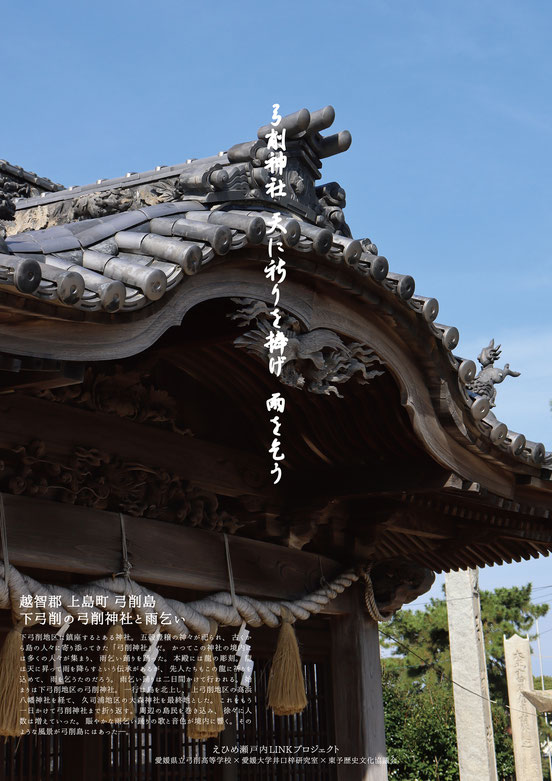

弓削神社

天に祈りを捧げ 雨を乞う

越智郡上島町弓削島 下弓削の弓削神社と雨乞い

下弓削地区に鎮座するとある神社。五穀豊穣の神々が祀られ、古くから島の人々に寄り添ってきた「弓削神社」だ。かつてこの神社の境内には多くの人々が集まり、雨乞い踊りを踊った。本殿には龍の彫刻。龍は天に昇って雨を降らすという伝承があるが、先人たちもこの龍に祈りを込めて、雨を乞うたのだろう。雨乞い踊りは二日間かけて行われる。始まりは下弓削地区の弓削神社。一行は島を北上し、上弓削地区の高浜八幡神社を経て、久司浦地区の大森神社を最終地とした。これをもう一日かけて弓削神社まで折り返す。周辺の島民を巻き込み、徐々に人数は増えていった。賑やかな雨乞い踊りの歌と音色が境内に響く。そのような風景が弓削島にはあった―。

しまなみ海道の離島

弓削島の暮らしと水

越智郡上島町弓削島 弓削島の環境と暮らし

瀬戸内海に浮かぶ小さな離島、弓削島。山と海に囲まれた私たちの住むこの島は、「塩の荘園」弓削島荘として塩造りで全国的に有名な地だ。揚げ浜式塩田から始まった塩造りは、一年間の降水量が少ない瀬戸内海地方ならではの産業だった。しかし、それは弓削島が雨の少ない地域だということ。山はあるが、川がない。海はあるが、生活水として利用することは難しい。水不足に苦しんできたこの島で「雨」は生命にも等しいかけがえのないものだった。ゆえに、島の先人たちは雨を乞うた。弓削島を象徴する山「ふるほうさん」の山頂で火を焚き祈り、弓削島を踊り歩いたのである。みなが生きるために。どうしても、雨を降らせてほしいのだと。

制作の様子

令和3年(2021) 11月2日に行ったフィールドワークでは、弓削小学校の校庭で披露された「雨乞い踊り」を見学することができました。約20名の子どもたちによる息の合った踊りを間近に見て、高校生も大学生も鳥肌ものの大感動。また、子どもたちへのインタビューでは、「みんなの太鼓の音が合うととても楽しい」「衣装は気に入っている。お兄ちゃんがやっていて、面白そうでかっこ良かった」といった子どもたちの雨乞い踊りへの熱い思いを聞くことができました。11月23日には、愛媛大学でポスターづくりの肝となる写真選びを行いました。特に、井戸の写真と神社の写真はたくさんあったので、選ぶのは大変でしたが、井戸の写真は、住民の方がネギを干していた生活感溢れる写真に決定。神社の写真も、弓削島らしく海の近さが伝わる高浜八幡神社や大森神社も捨て難かったのですが、より雨乞いのテーマに近いということで、龍の彫刻が美しい弓削神社に決定。渾身の4枚を選ぶことができました。

参考文献

-

大弓削町誌編さん委員会編『弓削町誌』(1986年)

- 弓削町誌編さん委員会編『弓削町誌 補遺』(2004年)

- 弓削町『弓削民俗誌』(1998年)

- 愛媛県『愛媛県史 民俗 (上) 』(1983年)

- 愛媛県教育委員会『愛媛県の民俗芸能-愛媛県民俗芸能緊急調査報告書-』(1999年)

- 山内譲『弓削島荘の歴史』(1985年)

- 愛媛県生涯学習センター「データベース『えひめの記憶』」「瀬戸内の島々の生活文化(3)気候」

- 愛媛県生涯学習センター「データベース『えひめの記憶』」「えひめ、昭和の記憶 ふるさとのくらしと産業Ⅵ -上島町-(平成26年度「ふるさと愛媛学」普及推進事業)(2)下弓削のくらし」

愛媛大学の研究まとめ

「えひめ瀬戸内LINKプロジェクト」の中で、東予地域の高校生とタッグを組み活動した愛媛大学 社会共創学部 井口研究室の皆さんに、各テーマの研究をまとめてもらいました。

クリックで拡大

撮影場所Map

第4回 高校生による歴史文化PRグランプリ